液位计的刻度

在不同的工业和科研领域,液位计作为一种重要的测量仪器,*应用于监控液体的高度和容量。其准确的刻度不仅是测量精度的关键,也是确保生产安全和流体管理有效性的基础。本文将深入探讨液位计的刻度,包括其设计、校准、使用方法以及实例分析,以便更好地理解和应用这一工具。

一、液位计的基本原理

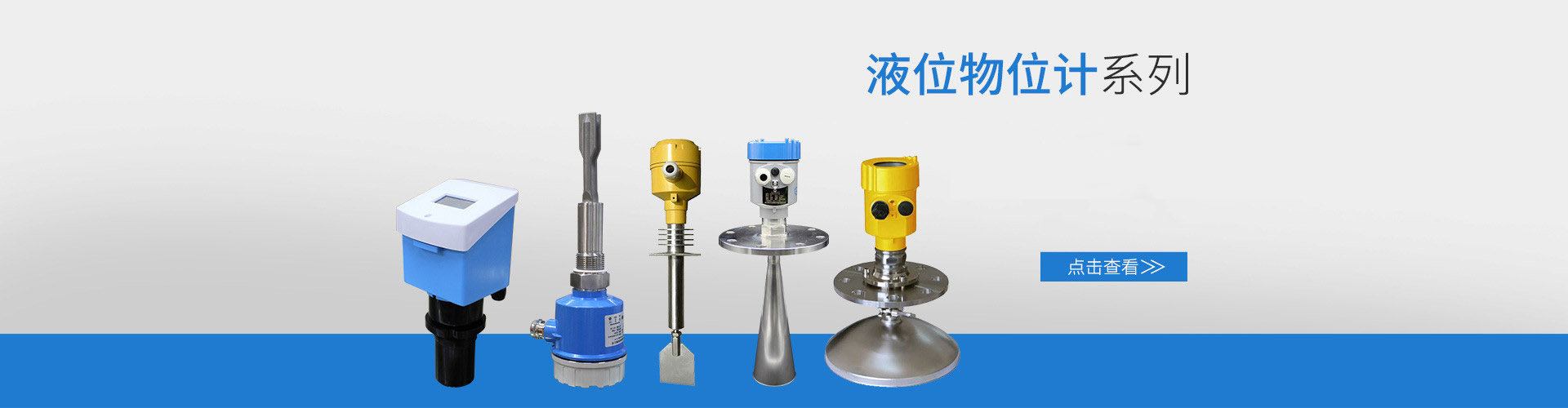

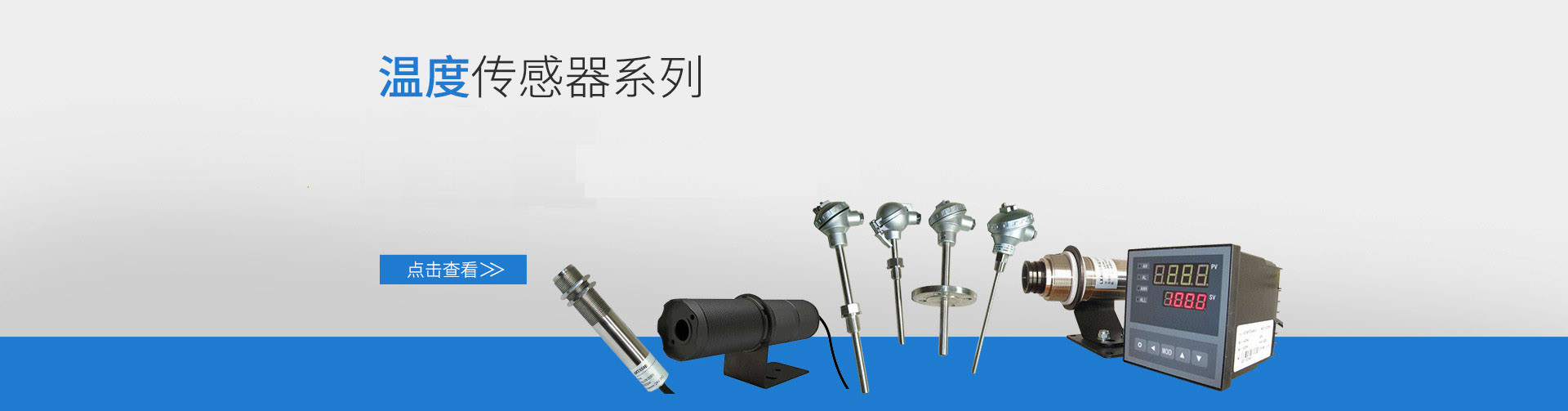

液位计的基本原理是通过物理量的变化来测量液体的高度或容积。这些物理量可以包括压力、浮力、音波、光学信号等。根据工作原理的不同,液位计可以分为几种主要类型,包括压力液位计、浮球液位计、电容液位计等。

以压力液位计为例,其原理是利用液体对压力传感器施加的压力进行测量。液体高度增加时,传感器感受到的压力相应增高,从而通过公式计算出液位深度。这类液位计通常配有刻度,以便用户直观读取液位信息。

二、液位计的刻度设计

1. 刻度单位的选择

液位计的刻度设计首先要确定使用的单位。常见的单位包括米(m)、厘米(cm)、毫米(mm)以及升(L)。在某些行业中,甚至可能使用特定的单位如英尺(ft)。单位的选择主要取决于液体的性质和监测的精度需求,例如,监测化学反应时更可能使用精确到毫米的刻度。

2. 刻度范围的设定

刻度范围的设定需要基于具体应用的液位变化范围。以储罐为例,如果一个储罐的容量为10立方米,则刻度应至少覆盖从零到其*高度的范围。在设计过程中,需考虑液位计的*工作压力和温度,以确保在极端条件下的可靠性。

3. 刻度的间距与标注

刻度间距是液位计的一项重要设计指标,它直接影响读数的方便性和准确性。一般来说,刻度的间距应当保持一致,使得用户能快速识别液位。例如,在一个测量 0-10 m 的液位计上,如果采用每0.5 m一个刻度,读数时就能非常直观。

对于标注,除了清晰的单位标记外,还应当加入液体的安全警示,例如“*液位警示”或“*液位警示”。这些设计有助于用户在进行液位监测时,快速判断液位是否在安全范围内。

三、液位计的校准步骤

液位计的刻度需要经过系统的校准,以确保其读数的准确性。校准过程通常包括以下步骤:

1. 基准设备的准备

在进行校准前,需要准备一个*的基准液位计或其他类型的测量设备,以确保对比读数的准确性。例如,可以使用电子液位计进行基准测量。

2. 液体灌注与段落设计

将液体逐步灌入测量容器,并在每个刻度点停留,确保液位稳定。这有助于更精确地记录液位读数。在此过程中,可以逐段进行,例如先到4m再到8m,*到10m。

3. 比对读数与调整

记录液位计的读数,并与基准设备的读数进行比对。如果测量结果存在偏差,则需要对液位计的刻度进行调整。比如,若一个5m的液位计读数为5.1m,则需要在其刻度上做相应的修正。

4. 记录和验证校准结果

校准完成后,应当将校准结果进行记录,并定期进行验证。为了避免误差,建议每隔一段时间进行再次校准,特别是在高温、高压或恶劣环境下的应用。

四、实例分析

以某化工厂的储罐为例,该厂使用了浮球液位计来监测储存液体的高度。此液位计的刻度设计考虑了储罐的实际高度和典型液体的性质。经过校准,其刻度标记出明显的量程,方便操作人员快速读取。

在使用过程中发现,液位计的读数偶尔出现不准确的情况,通过重新进行校准,终于找到了源头——原来浮球受到了液体中杂质的干扰。为了解决这一问题,工厂决定定期清理浮球和液位计,确保其正常运行。

五、液位计刻度对安全的重要性

液位计的刻度不仅是操作人员获取数据的工具,更是确保安全的关键。当液位计的读数不准确时,可能导致液体溢出、设备损坏,甚至造成工业事故。因此,在设计、校准和使用过程中,必须谨慎对待刻度的精确性。

综上所述,液位计的刻度是实现精确测量的基础,涵盖了从设计理念到实际应用的各个方面。通过合理的刻度设计与*的校准,用户可以更有效地管理液体,通过数据驱动决策,确保更高效、稳定的生产环境。