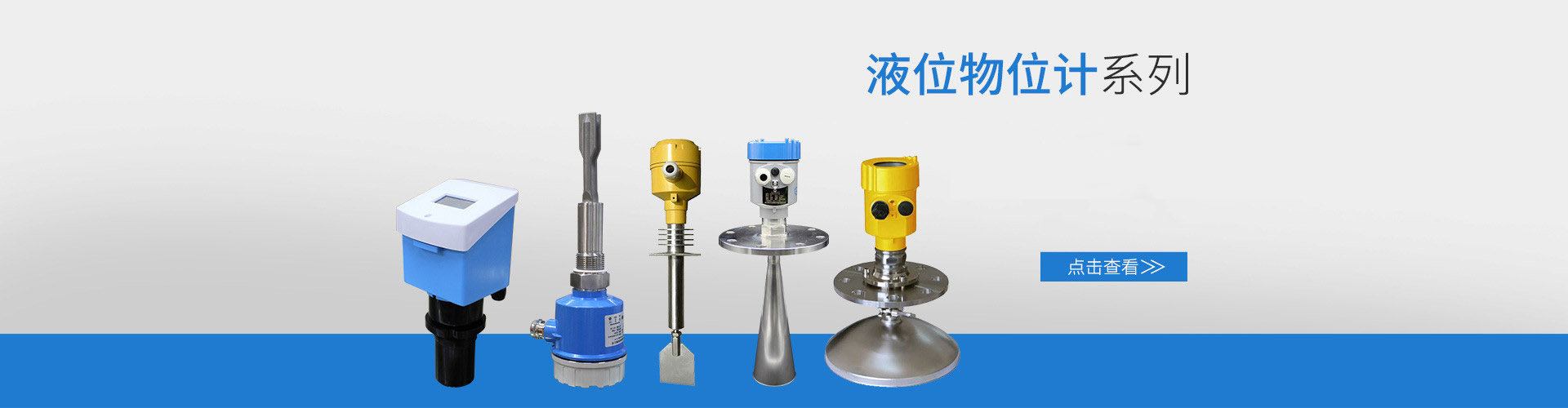

非接触式液位计公式:原理、选择与应用

在工业生产过程中,准确测量液体物料的液位至关重要。传统的液位测量方法,例如浮筒式、压力式液位计,往往存在接触式测量带来的诸多问题,例如:易磨损、易腐蚀、维护成本高,甚至可能污染介质。因此,非接触式液位计应运而生,并凭借其可靠性、精度和安全性成为现代工业的*。本文将深入探讨非接触式液位计背后的原理及相关公式,并分析不同类型的非接触式液位计及其应用场景。

一、非接触式液位计的原理

非接触式液位计的测量原理多样,但都基于无需直接接触液体的特性。常用的类型包括:

雷达液位计: 基于电磁波的反射原理。雷达液位计发射高频电磁波,电磁波遇到液面后反射回传感器。通过测量电磁波的飞行时间 (Time of Flight, ToF) 或者频率变化,可以计算出液位高度。其核心公式是:

距离 = (速度 × 时间) / 2

其中,距离为传感器到液面的距离,即液位高度;速度为电磁波在介质中的传播速度(通常为光速,但会因介质特性略有调整);时间为电磁波的往返时间。 需要注意的是,这个公式是简化的,实际应用中需要考虑电磁波的传播延迟、介电常数等因素。 例如,测量某种高介电常数的液体,需要对公式中的速度进行修正,以获得更精确的液位测量结果。

超声波液位计: 利用声波的反射原理。超声波液位计向液面发射超声波脉冲,接收反射回波,并根据声波的传播时间计算液位高度。其公式与雷达液位计类似:

距离 = (速度 × 时间) / 2

但超声波速度受温度、湿度和介质的影响更大,因此需要进行温度补偿或其他校正。同时,超声波易受环境噪音和气泡的影响,在应用中需谨慎考虑。

电容式液位计: 根据介电常数的不同测量液位。电容式液位计由两个电极组成,介质(液体)充当电容介质。液位变化会改变电容值,通过测量电容变化来计算液位高度。其公式较为复杂,通常涉及电容公式:

C = εA/d

其中,C 为电容,ε 为介电常数,A 为电极面积,d 为电极间距(与液位相关)。 实际应用中,需要考虑电极的形状、尺寸和介质的介电常数变化等因素。

光学液位计: 利用光学的原理进行测量。例如,通过测量液面的反射光强或透过光强来判断液位。公式根据具体的测量方法而异,可能涉及光强衰减公式、斯涅尔定律等。

二、非接触式液位计的选择

选择合适的非接触式液位计需要考虑以下几个因素:

介质特性: 介质的粘度、密度、温度、介电常数等都会影响测量精度。例如,高粘度液体可能需要使用雷达液位计,而易挥发液体可能更适合超声波液位计。 测量范围: 选择测量范围合适的液位计,避免超出测量范围导致测量误差。 精度要求: 根据应用场景选择不同精度的液位计。 环境条件: 考虑温度、压力、湿度等环境因素对测量的影响。 成本: 不同类型的非接触式液位计价格差异较大,需要根据实际情况选择性价比*的方案。三、案例分析

某化工企业需要测量一个大型储罐内腐蚀性强酸的液位。由于强酸具有腐蚀性,传统的接触式液位计难以长期稳定运行。*终,该企业选择了雷达液位计,其抗腐蚀性能强,且无需直接接触介质,有效解决了测量难题,提高了生产效率并降低了维护成本。

四、总结

非接触式液位计以其诸多优势,正在*应用于各个工业领域。选择合适的非接触式液位计需要综合考虑多种因素,并根据具体的应用场景进行合理选择。 理解其背后的测量原理和相关公式,对于正确使用和维护非接触式液位计至关重要。 随着技术的不断进步,非接触式液位计的精度、可靠性和应用范围将不断提升,为工业自动化和智能化发展提供有力支撑。