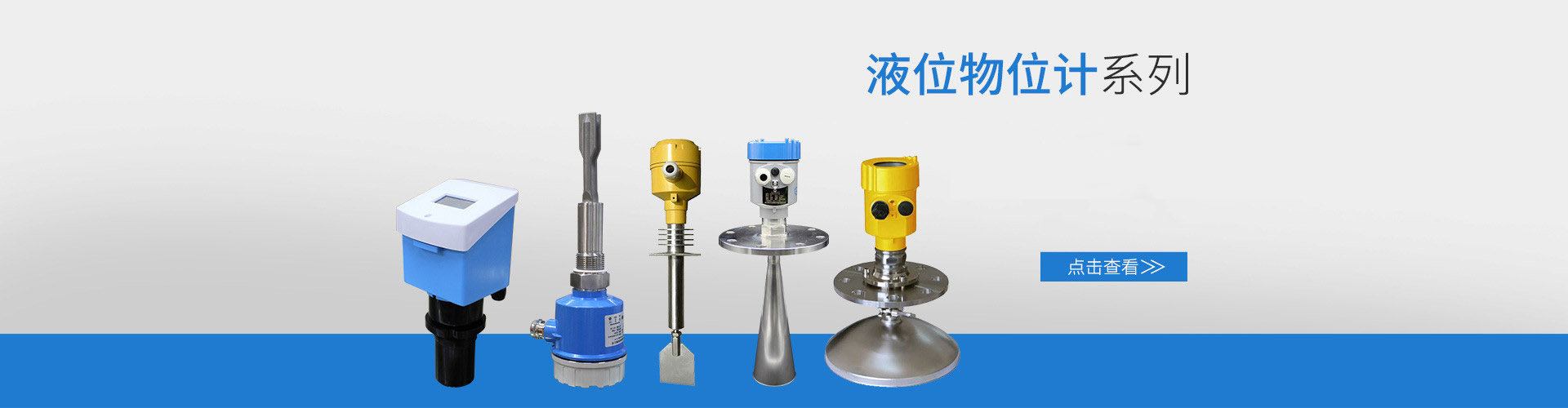

IP68超声波水位计 分体式超声波物位计 一体式电磁流量计 一体式超声波流量计 悬挂式浮球液位计 小型超声波多普勒流速仪

差压液位计零点迁移教程:掌握液位测量技巧

差压液位计是一种*用于工业过程中的液位测量仪表。它利用测量液体容器底部与液面之间的压力差来确定液位高度。当需要连续、准确地监测和控制储罐、塔或管道中的液位时,差压液位计是一种非常有效的工具。然而,为了确保准确的读数,理解和执行零点迁移技术至关重要。

在本教程中,我们将深入探讨差压液位计零点迁移的方法,帮助您掌握液位测量的技巧。通过遵循这些步骤,您将能够校准您的差压液位计,并获得准确可靠的液位读数。

差压液位计零点迁移教程

*步:理解差压液位计的原理

差压液位计的工作原理是基于帕斯卡定律,即封闭容器中的液体会将从外部施加的压力均匀传到液体内部各部分。当我们将一个封闭容器浸入液体中时,容器底部受到液体施加的压力将大于液面以上的压力,两个压力之差与液体的密度和液面高度成正比。

差压液位计利用这一原理,测量容器底部与液面之间的压力差,并转换为液位高度。这一测量过程需要准确的零点校准,以确保压力传感器处于正确的基准位置。

第二步:确定零点迁移的原因

零点迁移通常是由于以下原因导致的:

容器或管道系统的改变:当液位计所连接的容器或管道系统发生改变时,例如更换储罐或添加新的管路,零点位置可能需要调整。

传感器位置变化:如果由于维护或修理等原因需要移动或调整压力传感器的位置,则需要重新校准零点。

液体密度变化:当测量不同密度的液体时,零点位置也会发生变化。这是因为液体密度影响了压力差与液位高度之间的关系。

环境温度变化:温度变化会影响液体的密度和传感器的性能,从而导致零点漂移。

第三步:准备工作

在进行零点迁移之前,您需要确保以下准备工作:

了解液位计参数:包括测量范围、精度要求、过载保护设定等。这些参数将影响零点迁移的具体操作。

收集相关数据:记录当前液位计的零点位置、容器尺寸、液体密度、环境温度等信息。这些数据将用于计算新的零点位置。

准备工具:您将需要压力表、量程合适的千分尺或钢直尺、扳手等工具,用于调整和校准液位计。

确保安全:零点迁移可能需要接触压力传感器或容器,请确保遵守安全规范,佩戴适当的个人防护装备。

第四步:计算新的零点位置

零点迁移涉及到重新计算和调整液位计的零点位置。以下是一般步骤:

确定容器尺寸:测量容器或管道的尺寸,包括高度、直径或截面面积。这些尺寸将用于计算新的零点位置。

计算压力差:根据液体的密度和容器尺寸,计算出容器底部与液面之间的压力差。您可以使用以下公式:

压力差 = 液体密度 × 重力加速度 × 液面高度

确保使用正确的单位进行计算,并考虑温度对液体密度的影响。

确定新的零点位置:根据计算出的压力差,确定新的零点位置。这可能涉及到调整传感器的安装位置或校准液位计的内部参数。请参考液位计的手册或咨询制造商以获得详细指导。

第五步:执行零点迁移

根据液位计的类型和制造商的说明,执行零点迁移的具体步骤可能有所不同。以下是一般步骤:

停止过程:在进行任何调整之前,请确保停止过程,并遵循适当的锁定标记程序。这将确保在工作期间不会意外启动设备。

调整传感器位置:如果需要移动传感器,请小心地按照步骤进行。断开与传感器的连接,并使用适当的工具将其移位。确保传感器正确对准并安全固定。

校准液位计:使用压力表测量容器底部和液面处的压力。根据测量值和计算出的压力差,调整液位计的零点位置。这可能涉及到旋转或移动传感器组件,或调整内部校准螺钉。请参考液位计的手册以获得详细说明。

测试和验证:完成零点迁移后,测试液位计以确保其准确性。使用已知高度的液体或标准压力源来验证液位计的读数。如果有需要,请重复调整直到达到所需的精度。

第六步:记录和维护

零点迁移完成后,请确保做好以下记录和维护工作:

记录新的零点位置:记录下新的零点位置,包括传感器的安装位置或液位计的内部参数设置。这将有助于未来的维护和调整。

定期校准:零点迁移后,建议定期校准液位计,以确保其准确性和可靠性。这可以帮助捕获任何由于漂移或环境变化引起的偏差。

监测液体密度和温度:持续监测液体的密度和温度变化,并记录其对零点位置的影响。这可以帮助您预测和纠正未来的零点漂移。

案例分析:解决零点漂移问题

考虑一个使用差压液位计监测化学储罐液位的情况。*初,液位计准确地显示了储罐中的液位。然而,一段时间后,操作员注意到液位读数逐渐偏离实际液位,导致液位控制出现误差。

为了解决这个问题,维护团队检查了液位计并发现传感器位置没有变化,且传感器本身也没有损坏。他们怀疑是由于储罐内化学品批次变化导致的液体密度变化,从而引起了零点漂移。

为了纠正这一情况,他们执行了零点迁移程序。他们首先测量了新的液体密度,并计算出相应的压力差。然后,他们调整了液位计的内部校准参数,以将零点位置与新的液体密度匹配。经过测试和验证,液位计恢复了准确的读数,成功解决了零点漂移问题。

这种情况说明了理解和执行零点迁移的重要性。通过定期监测和维护,操作员能够迅速识别问题并采取纠正措施,确保了过程控制精度。