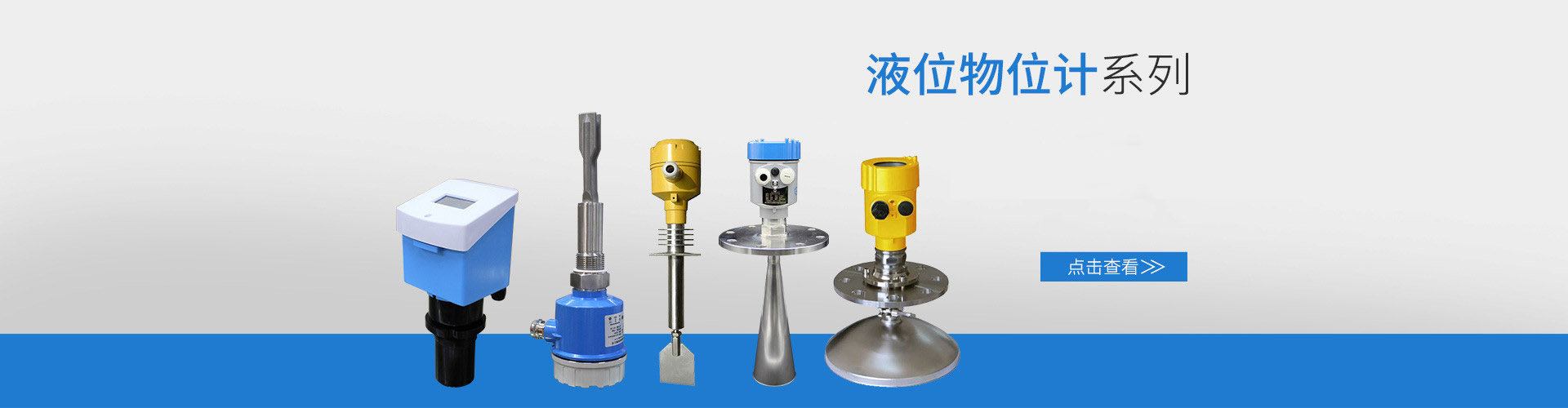

低水位小型超声波多普勒流速仪(增强型) 阿牛巴流量计 顶装式磁翻板液位计 侧装式浮球液位计 卫生型电磁流量计 磁翻板液位计

压力变送器强检标准:严控质量,保障安全

压力变送器是工业生产中常见的传感器之一,*应用于石油、化工、电力等行业,对生产过程中的压力、液位、流量等参数进行测量和监控。随着工业安全事故的频发,压力变送器作为关键的传感器,其质量和精度直接关系到生产安全和产品质量。因此,*制定了压力变送器的强检标准,从源头上严格控制产品质量,保障工业生产安全。

那么,压力变送器强检标准都有哪些关键内容?生产企业应如何保证产品符合强检标准?本文将全面解读压力变送器强检标准,帮助企业了解标准要求,提升产品质量,确保生产安全。

一、压力变送器强检标准简介

压力变送器强检标准,全称为《压力变送器强制性产品*实施规则》,是由**认可监督管理委员会(简称“认监委”)于2015年发布的强制性产品*(简称“CCC*”)实施规则。该标准适用于测量气体或液体的压力或压力差的压力变送器产品,包括*压力变送器、表压压力变送器、差压压力变送器和精密压力变送器等。

CCC*是我国对涉及人身财产安全、资源安全、环境保护和公共安全的34类产品实施的强制性产品*制度。压力变送器因其测量数据的准确性直接关系到工业生产安全,因此纳入CCC*的范围,生产企业必须取得CCC*证书,产品外壳上也必须加施CCC*标志,方可出厂销售。

二、压力变送器强检标准的关键内容

压力变送器强检标准从产品的安全性、功能性、电磁兼容性等多个方面提出了要求,具体包括:

安全性要求:压力变送器应符合《电器设备安全 第1部分:通用要求》(GB 4706.1)和《电器设备安全 第2部分:压力变送器、压力传感器和压力开关的特殊要求》(GB 4706.32)中的安全要求。重点包括电气绝缘、电气间隙、电气距离、耐电压、防火阻燃、防水防尘等。

功能性要求:压力变送器应符合《压力变送器 第1部分:术语、定义、性能要求、测试和调整》(GB/T 24548.1)和《压力变送器 第3部分:输出信号检验》(GB/T 24548.3)中的性能要求。重点包括测量精度、灵敏度、响应时间、工作温度、稳定性等。

电磁兼容性要求:压力变送器应符合《工业、科学和医疗(ISM)无线电设备 第15部分:电磁兼容性要求 第1节:射频干扰特性限制》(GB 17743.15-2006)中的电磁兼容性要求。重点包括辐射骚扰、电源端骚扰、抗干扰能力等。

三、压力变送器生产企业如何保证产品符合强检标准

压力变送器生产企业应严格按照强检标准的要求进行产品设计、生产和检验,确保产品质量符合标准。同时,企业应建立完善的质量管理体系,从原材料进厂到成品出厂,全过程实施质量控制,确保每一批次、每一只产品都符合强检标准。

原材料进厂控制:企业应选择符合要求的原材料供应商,并对进厂的原材料进行检验,确保原材料的质量符合要求。

生产过程控制:企业应严格按照工艺文件和操作规程进行生产,并实施生产过程监控,确保产品在生产过程中符合强检标准的要求。

成品出厂控制:企业应按照强检标准的要求对成品进行检验,检验项目应覆盖强检标准规定的所有关键性能指标。检验合格的产品应加施CCC*标志,方可出厂销售。

建立质量管理体系:企业应建立完善的质量管理体系,包括质量手册、质量程序文件、作业指导书等,并确保体系有效运行。同时,企业应定期对质量管理体系进行审核和改进,不断提升产品质量管理水平。

四、压力变送器强检标准的实施意义

压力变送器强检标准的实施,有利于规范压力变送器产品质量,提升行业整体水平,为工业生产安全提供保障。同时,通过强检标准的实施,可以促进压力变送器生产企业加强质量管理,提升产品质量和市场竞争力。

首先,强检标准的实施可以有效规范压力变送器产品质量,防范因产品质量问题导致的工业安全事故。压力变送器直接测量生产过程中的关键参数,其测量数据的准确性直接关系到生产安全。通过强检标准对产品的安全性、功能性、电磁兼容性等方面的要求,可以确保压力变送器产品质量符合标准,为工业生产安全提供可靠保障。

其次,强检标准的实施可以促进压力变送器生产企业加强质量管理,提升产品质量和市场竞争力。企业在实施强检标准的过程中,需要建立完善的质量管理体系,从原材料进厂到成品出厂,全过程实施质量控制,确保产品质量符合标准。同时,企业不断优化生产工艺、提升检测能力、加强人员培训,从而提升产品质量和市场竞争力。

以某压力变送器生产企业为例,在实施强检标准后,企业建立了完善的质量管理体系,对原材料供应商进行严格审核,确保原材料质量符合要求;同时,企业优化了生产工艺,加强了生产过程控制,确保每一道工序的产品质量都符合标准。通过强检标准的实施,该企业的产品质量和市场竞争力得到了显著提升,市场份额不断扩大。

五、结语

压力变送器强检标准的实施,是我国加强工业安全监管的重要举措,有利于规范压力变送器产品质量,提升行业整体水平,保障工业生产安全。压力变送器生产企业应严格按照强检标准的要求进行产品设计、生产和检验,建立完善的质量管理体系,确保产品质量符合标准。同时,企业应不断优化生产工艺、提升检测能力、加强人员培训,提升产品质量和市场竞争力,为工业安全和经济发展贡献力量。